CGの描き方講座

■着色編

ここまできたらいよいよ着色です。

着色と言うのは文字通り絵に色をつける作業ですが、これによって最後の仕上がりの印象はかなり大きく違ってきますので、ここが一つの勝負になるといえるでしょう。

また、ここは非常にいろいろなテクニックがあり、さらにその方法は必ずしも一つではないので、いろいろと試してみて自分にもっとも合ったタイプのパターンを作ることが大切です。

それでは実際に塗ってみましょう。

前回までに用意した絵はKanonの栞でしたね。あれをいわゆる「ペン入れ」したものがこれでした。

前回までの作業を忠実に行っていればこれが出ているはずです。もう寸分たがわず同じ物のはずです。出てない人はパソコンが壊れている可能性があるので、ただちにソニーのサポートセンターに電話してください。それは仕様です。なめんなコラ。

さて、これに着色していくわけですが、着色の基本は子どものころにやったであろう塗り絵と同じです。塗り絵の場合は人生と同じで一度間違えたらやりなおしが効きませんが、こちらはいくらでもやりなおしが効くので気軽にぬれます。

一番手軽かつ確実なのが、それぞれの塗るパーツをレイヤーに分ける方法でしょう。この方法を使うと、それぞれの部分をそれほど手間をかけずに塗ることができます。しかも間違いも少ないので初心者からプロの方まで幅広くお使いいただけます。

具体的な方法は、それぞれの塗るパーツをレイヤーに分けるだけです。簡単ですね。

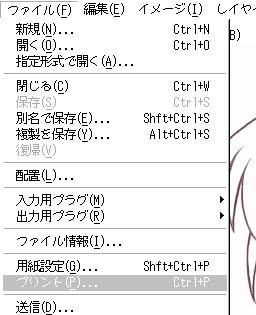

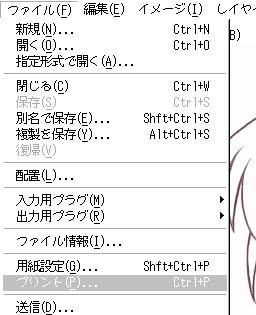

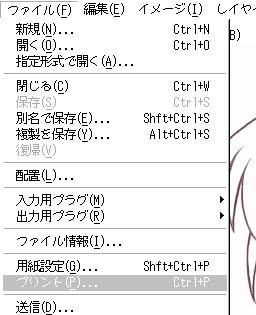

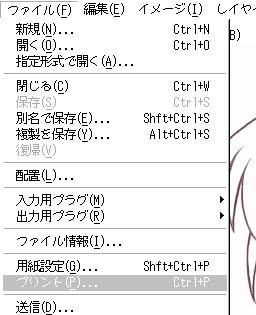

もう一つ、さらにお手軽な方法としては、まず線画を表示した画面を出して、「ファイル(F)」から「プリント(P)」を開きます。

画面はPhotoshopですがPainterでも同じです。

そうするとなんか出てくるので適当にOKを押してください。あ、プリンターに紙と電源を入れるのを忘れずに。

そうすると、なんとプリンターから今書いた線画が印刷されて出てきます。びっくりですね。運が悪いと紙から絵が切れていたりするのでその場合は自分の運の悪さを呪ってください。

次に色鉛筆、カラーマーカー、絵の具、ラッカー、貝殻とかをすりつぶしたやつ等の色を塗れるものを用意してそれに色をつけます。

最後にそれをスキャナでスキャンすればできあがりです。場合によってはこちらのほうが早いかもしれません。

どちらか好きな方法でかまわないので、とにかく色をつけたらとりあえずキャラはできあがりです。画面で縮小したり拡大したり反転したり赤と青のなんかセロファンがはってある眼鏡で飛び出させてみたりして確認して、おかしいところがあったら随時修正してください。

これで完成でもいいのですが、これだとちょっと物足りない気がしませんか?

そう、背景ですね。背景があるのとないのとではだいぶ印象が変わってくるのです。さらには背景から伝わってくるイメージもいろいろあるので、これを適当に済ましてしまうわけにはいきません。

背景を入れるにもいくつかの方法があります。

まず一番簡単なのが、デジタルカメラなどで撮影した画面をそのまま背景に使う方法です。まずデジタルカメラで撮影した画像をパソコンに取り込みます。

そうしたら次にキャラクタの背景に、それを参考にして忠実に描いてください。簡単ですね。

ですがこの方法は時間がかかります。ですので、まず最初に完成した画像をPhotoshopで表示したら、まず「ファイル(F)」から「プリント(P)」を開きます。

そうしたらなんか出るのでまた適当にOKボタンを押してください。やっぱりプリンタに紙と電源を入れるのを忘れずに。そうするとなんと驚いたことに完成した絵がプリンタから出てくるので、それの背景に必死に書き込みます。ほんとに世界って不思議ですね。

完成したらそれをスキャナで取り込めば完成です。

<→公開編へ>

それでも信じてます

ゼッテー殴る